法国涂鸦主义创始人Shuck-One:我的民族是艺术家

今年三月的巴黎,因为一次在一起工作的机会我结识了Shuck One,这个活跃在八十年代的巴黎地铁和街头的涂鸦艺术家,曾经被人称作“地铁之王”的加勒比海人。

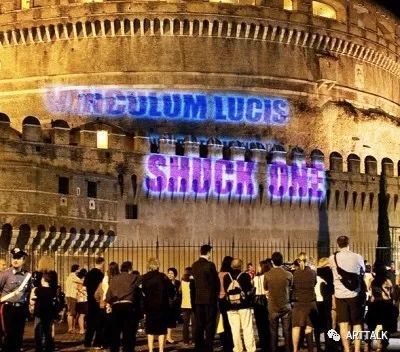

Shuck One本名弗兰克,1970年出生于法属殖民地瓜德路普的Pointe-A-Pitre岛镇。在巴黎各种艺术家群体里他身上带有很多明显的标签,他自己也并不回避:移民,没有接受过正规的美术教育,非主流艺术家等等。然而就这么一个艺术家他在上世纪给法国乃至欧洲的文化艺术界所带来的影响力却是不可忽视和不可估量的。难怪到了九十年代中期,他的作品开始进入到公共和私人收藏,其中包括法国国家当代艺术基金,并在国家级美术馆和博物馆里登堂入室。正如他自己所说:“我所走的路和我的信念一致;我只会越来越多地致力于创造,因为艺术家必须承担责任。我的理念是要传达什么是意识的觉醒,社会和城市的解放。我要让艺术归还到我们生活过的街道,让人们重新发现它。 ”

Shuck One八十年代初随父母移居巴黎,那时候他还是一个十四五岁的少年。但是政治和社会的动荡以及他天生爱思考的秉性让他比同年龄的孩子成熟。早在瓜德路普的时候他并已经通过独立主义者们的墙壁发现和尝试了涂鸦艺术;独立运动和社会变革的行动效果从此再也没有离开过他。也就是在那个时候他带着这份贵重的行李懵懂地来到巴黎这个对他来说看似完全陌生的城市。

然而,他立即就沉浸和融合在当时风靡的嘻哈街舞运动中。很快地,一年不到他又转回到他自己的或许可以称之为最适合他的反抗戒律:涂鸦。他带着独属于他自己的标签,与当时著名的嘻哈DCM-1985小组合作,搅动了整个巴黎地下地铁动脉的通道,提供了一个功能强大,进取,锐意,无论针对个人还是集体行动的视觉参考图。他的名字和他的涂鸦在巴黎的地铁2,9和13线上无处不在,成为巴黎的一大文化景观。随着他从其更大身份的追求促成的不同意识形态抗争中,他为支持人类的多样性和创造性的力量,以及维护人类基本表达权提供了参考经验,并得到法国和欧洲不同地方的各种支持和相应,也因此他很快成为街舞运动和嘻哈文化的重要人物之一。这些经历和以此延伸在他身上的文化特质都或多或少地出现和隐留在他后来的创作之中。

移植,游牧,搬迁.....艺术家的创作内容和形式混淆参杂,合为一体,从城市中心的各种涂鸦狂欢节到城市边缘的空野荒地继续无情的转变。有一点永远不变:演变为他的墙上作品。人物,符号,变形物体,抽象痕迹,在重复和叠加中层次化立体化,堆积出大量视觉物质,犹如唤起火山沸腾或喷出各种颜色的岩浆,堆积和覆盖在工业大革命发展后期的建筑墙壁和废墟周围。ShuckOne成为法国第一代涂鸦调色大师级人物。在那个创作旺盛,活动激烈的年代,他所参与创建的Basalt(玄武岩组合)也是巴黎艺术界著名的艺术家团体;这个团体的职责首先是将嘻哈文化及其艺术理念传播到地下之外的界限边缘,通向外面的世界。

Shuck One的试验没有禁忌,质疑他自己的艺术和历史渊源,也质疑社会,政治和资本主义。到了1995年,玄武岩组合解散,这也是弗兰克从墙壁转到画布的起端,以便更深入而独立地进行自我创作意识的表现,实践和探讨,回应这个世界,这个我们赖以生存的社会的各种弊端,从职业生涯上来说他更希望能够留出一个空间来反思和总结涂鸦艺术在文化和政治层面上的意义。Shuck One对哲学开始投入更大的兴趣,大量地阅读和吸收,与他的经验和文化背景混合在一起,他逐渐认识到涂鸦对个人主义概念的解救性和开放性影响。涂鸦是其寻求巴黎生活方式的一种反应,以及表达这种反应的一种艺术体验:法国涂鸦文化是怎么出生在80年代初期的?尤其是在巴黎?事实上,它有什么用处?他对我们意味着什么?

Shuck One的创作逐步地不再专注于某一具体的物体和清晰的结构,但仍保留着自发性,比如街头艺术的敏感性和争议性。他的独特性以及他艺术的能量依然是他娴熟的色彩喷绘技术,以及他对画面上所呈现的感性,敏锐度和情感的掌控。他的作品始终保留了源发性,抗争和有节奏的颤动,回应着当时非裔风格的美国音乐。他的绘画和装置依然与当代社会现实主题和各种突发事件,人类文化宗教反思保持着紧密的联系。它们既是非洲裔或加勒比海人的身份验证,也是拥有多元文化的法国人的反照。这是一项令人着迷的工作,往返于双重世界,外界,街道-室内,画板;身体-大脑.....

有人说Shuck One发明了“Graffic Artism”(涂鸦主义),他创造了以图形化的共振完成他所谓的“交流共鸣”,精确表达和保留了涂鸦艺术的灵魂。同时也不失他一贯强调的创作自发性,对于未明确定义的物体,街道的感觉,抗争精神,非洲和美洲音乐风格的城市颤音与节奏的灵魂,政治事件的震惊,包括自然灾害以及经济不公正等等的描述。艺术家希望能够在他的实践努力中摆脱当代社会中日益存在的压迫和冷漠体系;涂鸦艺术在当代艺术进程中实现了自我解放,像Shuck One这样的艺术家功不可破。为此,我专门与他相约,走访了他在巴黎郊外的工作室,进行了更多方面的交流与探讨。

对话摘录

为方便阅读,以下对话Shuck One简称“S”,何宇红简称“H”。

H:听说您到达法国的时候才十几岁,可以请您谈谈当时的情形和感受吗?

S:我十四岁跟父母一起移居到巴黎,那时候还是个青少年,我在这里学习长大。但我的涂鸦实践并不是从法国开始,而是在我的家乡瓜德路普,特别是八十年代初的分离主义时期,街头上的各种涂鸦对我影响很大。但对我真正意义重大的还是我来到巴黎之后,因为它让我重新反思,并认识和发现自己的出处,自己是谁?过去,现在,未来,以及自身存在的意义。也让我更多地读到了关于南美,关于非洲的历史。这些都在我发送给您的邮件里的第一个部分里写到了。也都反应在被法国政府文化部和艺术基金会收藏的我的第一批作品“1971-2001年的7月,一幅大型作品里,一切似乎都具有象征性和偶然性,但世界上的事情其实从来都不是偶然的,其实有一条自然而来的路。来到巴黎之后打动我的,还有我同时发现涂鸦在不同的地区具有不同的意义和能量。巴黎跟瓜德路普的政治性历史性和纪念性风格相比可能更显其自由和丰富性,比如更艺术化表达,更具创意,成熟的运动诠释语言,性格化等等;两块不同的表达对我来说同样重要,当然瓜德路普的记忆对我来说永远重要,因为它首先促使我学会重新寻找自己,允许我形成和拥有属于自己风格的可能性,而使我成为“我”而不是别人,ID(自我身份)在每个艺术家那里非常非常的重要。

H:当您来到巴黎时您面对的是一个新世界,那是您第一次来到这个城市吗?当时的心情是什么?兴奋,激动高兴还是失望?您很快适应了吗?

S:嗯,两者情感;呵呵,适应的还算快。因为我觉得所有的情感可能都是因为面对的世界所给予的一种能量,生活上我很快适应。但对于艺术创作来说我更是仿佛进入到另一个宇宙空间,不同的文化,人文,很快与嘻哈这块的接轨简直让我如虎添翼。地铁,城市边缘的墙壁,所有能接受颜色和喷绘的空间,3D立体,摩擦与城市大背景的结合等等。后来渐渐地又转移到画板上形成自己的风格,并发展。比如您喜欢的这个蓝,它多次出现在我的作品中,被各种艺术空间,画廊,博物馆所关注;并邀请展览。我很高兴,我能来到这么一个魔幻版的城市,它让我更多的打开了和扩展了自己的视野和想象力,它可以装下我所想说的所有的东西,因为我有太多的东西需要叙述。世界上最重要除了拥有自由创作的权利,还有每个人能够达到和超越并解放自己创作思维的固有习惯,后者在某种程度上可能更重要;但它对很多人来说却是最难的一件事,原因有外界的也有自己的。

H:您认为您成为艺术家是一件自然而然发生的事情吗?

S:可以这么说,在到了这里之后情况有所改变。十四岁时是一种原始性创作,到了巴黎之后则让我意识到自己作为艺术家的身份确认;并坚定了自己这辈子要做的事,一切都创作有关:写作,音乐,诗歌,涂鸦艺术。

H:其实当时已经有不少艺术家开始做这种涂鸦艺术,有些艺术家也来自瓜德路普,非洲或南美,那么您是怎么在这个里面成为大家的领头人的?您认为成为艺术家是您的使命吗?

S:这种机会,这种智慧的结缘给了我生命的价值延续,他确实滋养了我的艺术创作。所以我说之前我并没意识到我要成为艺术家的愿望,一切发生的很自然如同瓜熟蒂落。营养来自于历史和经验,再自然不过。城市 ,社会,运动,结果…..工作还没结束,但一定都有助于发展我的工作。有一些冥冥之中的东西,人类可能还没法解释,比如说,我现在的有些作品确实就是若干年之前想做的。它来了,不期而遇,然而也是心之向往。它同时也给了我信心,激活我更多的创作欲望。我经常说,艺术创作是一个个体的认知标志和政治见解,给予我们生活的这个世界一些提议和意义,让大家更直接地来面对和解读。在今天我们会越来越感觉到很难成为一个艺术家,但一个当代艺术家应该知道怎么做,怎么改进自己的工作,怎么表达,怎么介入!介入并不只有历史,黑白黄等色彩,还有全球生态,科技电子传媒,社会心理,精神学科的研究。我们要学会面对当代的各种事物,攫取我们所需要的东西来面对自己的创作,这些很重要。

H:您可以解释一下您的的艺名Shuck One是怎么来的吗?

S:当然!那还是1987年,我在巴黎地铁的尽头游荡,有一天突然找到了我的标签“SHUCK ONE”,说实话我当时也不知道为什么......但有一点可以肯定,我不愿像美国人那样用查理这样的C大写开头在冠我的名(笑)!更何况地铁是我的生命支撑,是我的领土,我只想抓住犹如滑行在江河上的桨不停地前行、不停的!巧合的是若干年之后,那时候我还继续在墙上工作,但已被各方面接受认可,荣誉扑面而来,我在巴黎圣马丁运河旁有一个自己的工作室,某天一个英国朋友给我带来了有关勒华·乔奈斯(Leroy Jones)的书《蓝调人民》,并告诉我这里有你神圣名字的由来......经过阅读发现的东西远远超过了我名字由来本身。关于这位音乐家的,关于我与祖先的联系,关于我们无法解释的神秘力量,我发现“永不止息”的信息是那些在棉田里劳作的奴隶每天所采摘玉米的歌曲中而衍生......这意味着“一次又一次地切碎、剥离、打破、扔弃、重建......周而复始。

H:请说说您在1980-1995的蜕变。

S:您说的是Graphic Artism(涂鸦主义)?嗯,那就是我自己的写照。立体字、阴影喷绘等等涂鸦类标签毕竟还是具有局限性的。到达极限的东西总有一天会爆发;这个工作的转变更像一个爆发的出口,继而转变为另一种形式或状态。给予了其他元素以营养,自我意识即无意识,转换成有意识,就是艺术创作,唤起灵魂,反抗叛逆和进步的组合。

H:那么您从一个空间和氛围走到了另一个空间;换句话说,从墙面到画板,从街道地铁到室内,到博物馆美术馆,这可能算是一个进步....其实更是一种机制到另一个机制的转换,但涂鸦的最初起源甚至也是它的存在实质应该是完全反机制和反系统的,那么您是否在这种转变中感到某种矛盾呢?

S:倒没有,我觉得各种状态应该是一种互相给养的关系。当我们在各种状态中适应和认知度达到成熟的情况下(当然还包括自己的定力),你就拥有了调节它们之间信息的能力,拥有了一些我们在这之前的不身在其中缺席的经验。当你经历过这些之后,你会重新生成一种力量。1971-2001政府的关注收藏和正如您所看到的大皇宫我的作品,他们意识到了它的政治性和艺术演变的新现象,那是艺术家离开他的工作室之后,影响到经济的状态,空间的状态、政治状态、市场状态...这些都形成了当代艺术新空间的组成前提,他们与艺术家之间的关系也是相互相成的;我的意思是说,这些空间的形成同样也是因了某些艺术家的工作,我们谁也无法否认和规避这种进程。

H:您认为当代的艺术家在切入政治方面,怎么保持和处理好他们之间的平衡关系?

S:要看他们怎么看?从什么时候开始看?我从个人方面来说,我在这方面的意识可能更早些,从某种意义上看,是它让我进入艺术这个领域的,我觉得社会特质很重要,今天我们更加意识到它涉及改变我们自己每个人的生活、我们的意识,当代艺术是人类进步不可或缺的媒介。让我们每个人在其中发生联系,避免在一个群体里生存却互相视而不见,不理解和不沟通。

H:那么,如果我没有理解错的话,您应该很喜欢艾未未的作品?

S: 这个问题很有意思,我正好正在准备的一个项目,是与一个艺术基金会合作的,他们发现了其中的相似之处,哈哈。嗯,我非常喜欢艾未未。是的,当代的艺术家几乎全身心地介入到了政治之中去,他们同时似乎又具备了政治家的角色。对我来说,这些艺术家确实可以成为挑衅者,他们生来就是这个世界的不服从者。

H: 当您在写作时,你也在这样的一种状态下吗?

S: 是的,一开始就是。反应第一表达即节奏,传递出来的是颤抖和推翻,激烈而不可阻挡。而涂鸦更是另一种写作,所不同只是通过视觉符号的变异,以每一步的重叠和延续来描述,达到的是文字无法达到的效果。对我来说,这种跨越写作的实践使我对写作本身更赋予了无比丰富的内涵和新形式。并给予不停的反思,在不同的争斗中和比较中前行。

H: 涂鸦在反对当权派或揭示当下社会体制中的诸多问题多少起到了效果,成为历史的记录,是为人类文明和意识觉醒,改善当前状态的一种运动。但也有例外,比如说中国的文革大字报,您怎么看?

S:但不要忘了它们相同点:表达!巧合的是就算发生源是相反的,但表现出来的态度和效果却是如此的相似;甚至68年五月风暴的巴黎涂鸦艺术发起都是收到中国文革(包括古巴革命)的影响,据说那个时候在巴黎有不少的毛思想追随者;然而,跨过太平洋,又有谁真正明白发生了什么?语言的问题,传媒的问题,外交的透明度问题…都可能造成很多的误读。再者,如果我们光从“涂鸦”的精神基因和宽泛意义来深入论述,那一定属于社会学家所要研究的社会心理学范畴,我相信这是个很有意思的学科。不管怎样,涂鸦艺术都曾经是一个城市,一个国家或民族的眉眼,一个窗户;直接呈现的是一个地区的情感,道德,性格等等面貌,当然,现如今这个时代似乎已经不复存在了。

H:可以请您具体谈谈法国今年的68五月运动的纪念?

S:法国人喜欢纪念,但是,纪念有多种形式;也包括“为纪念而纪念”(笑),这一点大家心知肚明。 但是往前看的深一点,不可否认,当时的运动还是非常有意义有价值的。至少年轻人,女性,学生等等阶层在这个运动之后被社会重新思考,包括他们的位置和职能,确实有不少东西在这个运动之后被改变,被确认,很多问题显山露水。这是它可以被肯定的政治意义和正确性;因为至少它让某个政治面具不攻而破,就是当时的国家军事专制,它占了整个国家机器的主要部分,这是戴高乐的“功劳”!专制其实是个到处都存在的东西,在某些地方有时甚至隐藏的很深。即使在各种革命之后,独裁或类似皇帝掌控的政治意志等等一直多多少少被延续,被利用,一战二战均因这些而引发。我想五月运动更多的是让年轻的一代跨越了固有陈旧的思维,重新反思作为民主和自由精神的意义。在我看来没有68运动,法国社会应该不是今天的这个样子,所以我们得说,这是必须经过的一段历史。

H:法国当前政治状况,大家好像并不满意,甚至有人说当权政府班子至上而下不再专业化...

S:批评别人总是很容易,这是法国人的特色。我们谁也没法说自己或每个人都是最好的。首先法国的人文基础和政治传统很好;其次欧洲是一个整体,我们不是一个个体,我们不是在单独行动;有些东西不可能往后退。有的时候我们要学会耐心和等候,等候把一些事情重新梳理,等候周边事物的进展,等候一个合适的领导人等等。

H:您现在还一直写作吗?

S:是的,我写项目,感受以及思考的东西;写作可以让我知道自己在哪里,我要去的方向。不一定是为发表,尽管有人问我要过,特别是散文和随笔;我不为写作而写作,我把写作当作与自己交流的一种方式,也可以延续到与别人。

H:在作家,哲学家里,您有最喜欢的人吗?

S:如今已经没再特别在意这件事了,我们所处的是一个信息传递无比丰富无比快速的时代,所有都是碎片式的,我只能说明我们可能去选择的生活状态和生活的一些简短哲理,思想火花。要说作家里我喜欢的人,可能算是爱德华 格里森(Edouard Glissant)以及他的著作 « 全体»(Tout-monde)。我特别认同他的“通过多种语言聆听世界,带着开放式的思维方式开发人们的想象力和艺术表现形式”。

H:可以请您谈谈关于当代艺术现状的看法吗?

S:这是个大话题,可能几句话无法说的清。我们首先必须弄清楚的是,当代艺术分两部:艺术界和市场艺术界(的区别)。总体来说,一段时间以来有些东西可能太过于被主宰了,人们有意无意地制定了某种所谓的潮流和方向,我认为这是有背于艺术初衷的。若说当代艺术家,我最喜爱的是丹麦籍艺术家奥拉弗尔 艾利阿森(Olafur Eliasson)和艾未未等等。我喜欢艺术家做过有意义的事情,有革命和创新。当然众所周知,艺术史和艺术市场往往总是矛盾体的两个面,大家各执己见。我认为所有的讨论无论好坏,正确与否,还是得看是否给艺术的主体精神,创意带来活性。学院派和各种艺术奖项在我看来有很大一部分属于被某种既定俗称的东西主宰和掌控,这不是好的艺术生态,艺术最忌讳的是被界定在某种idea里,难道艺术总需要有第三条腿吗?

H:嗯,能再具体点吗?

S:不是每个艺术家都有机会或一定想进入学院去专门学习艺术,但他们一样可以通过自己的努力被艺术界认可,进入美术馆博物馆,进入艺术史。这可能更使得他们在做创作时没有任何先入为主的标准和条条框框的理论,而完全处于精神层面,以及自己的政治见解,独特强烈的个人特质,作品完全由个人经验和记忆来建造。在一个独立和完善的民族里,应该允许并接受不同的民族,不同的艺术创作形式,一个坚固的民族离不开记忆的反思和轮回。

H:这关乎法国的欧洲的民族混合问题,然而恐怖主义的隐患已经让人谈虎色变,您怎么看待这个问题?您的意识里认为自己是法国人吗?

S:对于这个世界来说,我们都是外来人,之前在哪儿我们谁也不知道(笑),我们走到一起是为建造一条共同的道路,我可以说自己的民族是艺术家吗(大笑)?我喜欢跟不同的人在一起相处和交流,一起共事和进步,这是我,我的意识里,我是Shuck One!在我看来所有的战争应该都是人类对于自己所认为的那个理想社会的追求;因为标准和理想不一,所以产生冲突,误解和争端。和解需要宽容,但是这条路似乎很长;但没关系,人类的发展之路就是很长,我们必须走,这个没的选。历史已经告诉了我们,或快或慢,都得往前走!所以我的展望是积极的,我们只是需要耐心。

Shuck One部分作品

架上画

拼贴部分作品选

雕塑

装置作品选

{{arcf.msg}}

{{arc.msg}}